【肩甲骨をもっと動かしたいなら】ポイントは鎖骨!肩関節の柔軟性を高めるイメージ術

特定の動作において関節に違和感を感じたり、痛みがあったりするのはよくあることですが、それを気にし過ぎると、その思いが余計な力みを引き起こしてさらに違和感や痛みを助長させることがあります。そんな思考と力みによる緊張が体に及ぼす影響について探究しているアレクサンダーテクニークの実践者が、体にまつわる問題を解剖学的な視点を交えて考察します。51回目のテーマは「肩甲骨をもっと動かしたい」です。

肩甲骨をしっかり動かしたいのにうまく動かない

肩凝りや猫背、巻き肩、バストアップなど、体調やボディメイクについて調べているとしばしば出てくるのが肩甲骨というキーワード。腕を胴体とつなぐ骨であり、構造的には上げたり下げたり、外に開いたり内に寄せたりと様々な方向に動かすことができる、非常に可動性が高い部分です。

肩甲骨には肩周りはもちろんのこと、首や背中などの筋肉も付着しており、首・背中・腰の不調にも関連するので、肩甲骨の可動性が高まるということは健康的に生きていくうえで重要です。そのようなわけで、肩回しをはじめとしたエクササイズが推奨されているのです。

しかしながら言われた通りに動かしているつもりなのに、肩甲骨って思っているよりも動いてくれないと感じたことはありませんか?

肩甲骨とその周辺に対する認識を改めれば、これまでよりも肩関節の可動域を広げられるかもしれません。

肩甲骨が思っているよりも動かない理由

肩甲骨は鎖骨を介して、体の軸の骨の一部である胸骨(胸にあるネクタイのような骨)につながっています。ところが「肩甲骨を動かしましょう」と言われると、どうしても肩甲骨だけの動きにフォーカスしてしまうもの。これによって、無意識に肩周りの筋肉が力んで鎖骨の動きが制限され、そんな中で無理やり肩甲骨を動かすことになります。つまり肩甲骨“だけ”を動かそうとするから、余計な力みが引き起こされてしまうわけです。

また、私たちは長年の習慣により、まっすぐに背すじを伸ばした姿勢をよいものと思い込んでいることがあります。このような固定観念のもと、姿勢を正すという行為と肩甲骨を寄せるという動作が結びつき、肩甲骨を寄せて動きにくくなるという動作的に不利な身体環境に追い込み、その中で無理をしようとしてしまいがちです。

いつもよりも肩甲骨を自由に動かすためのアイデア

そこで、肩甲骨は鎖骨とセットで動くと思うことをおすすめします。

1. 肩甲骨と鎖骨の構造を確認する

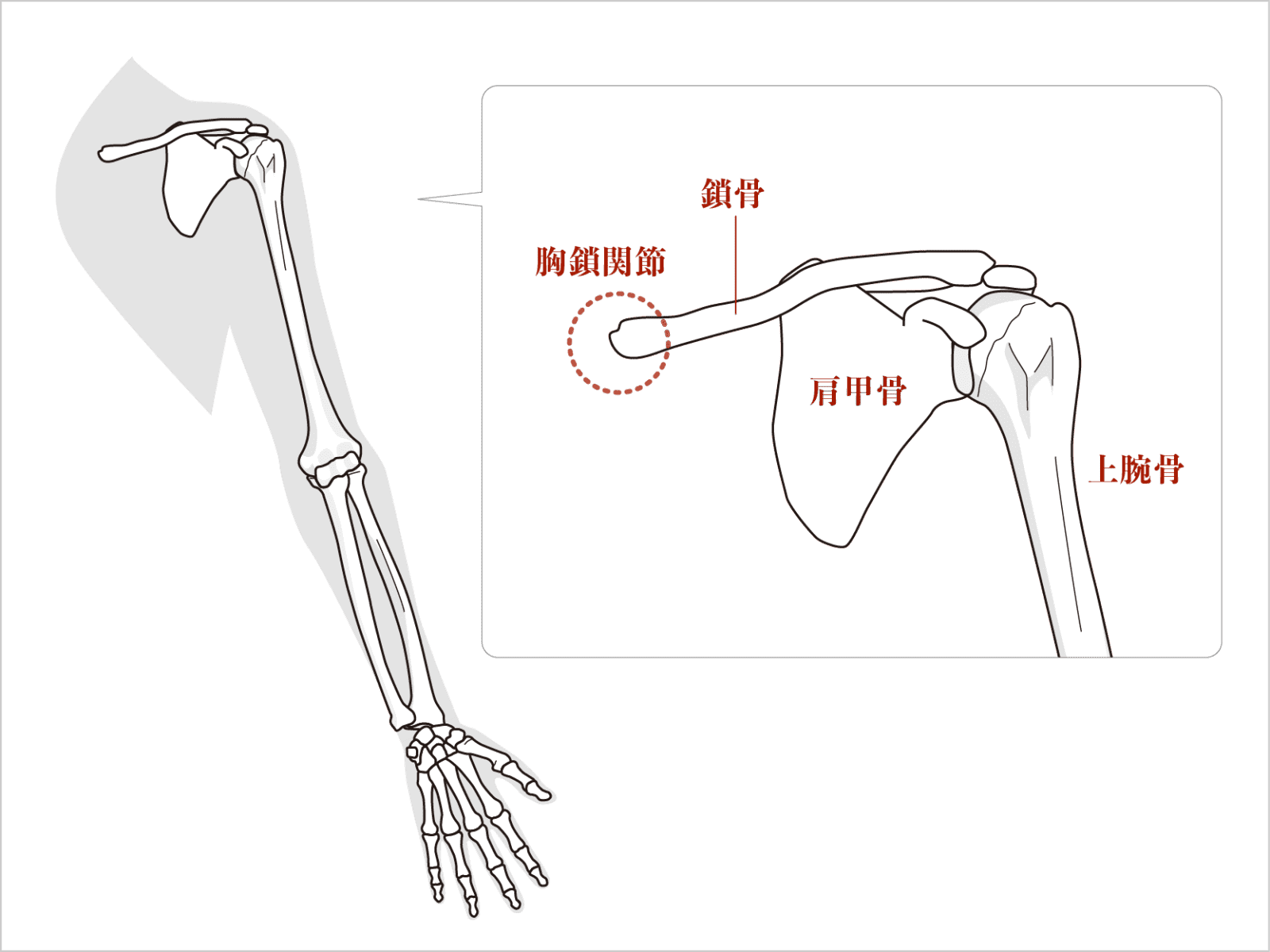

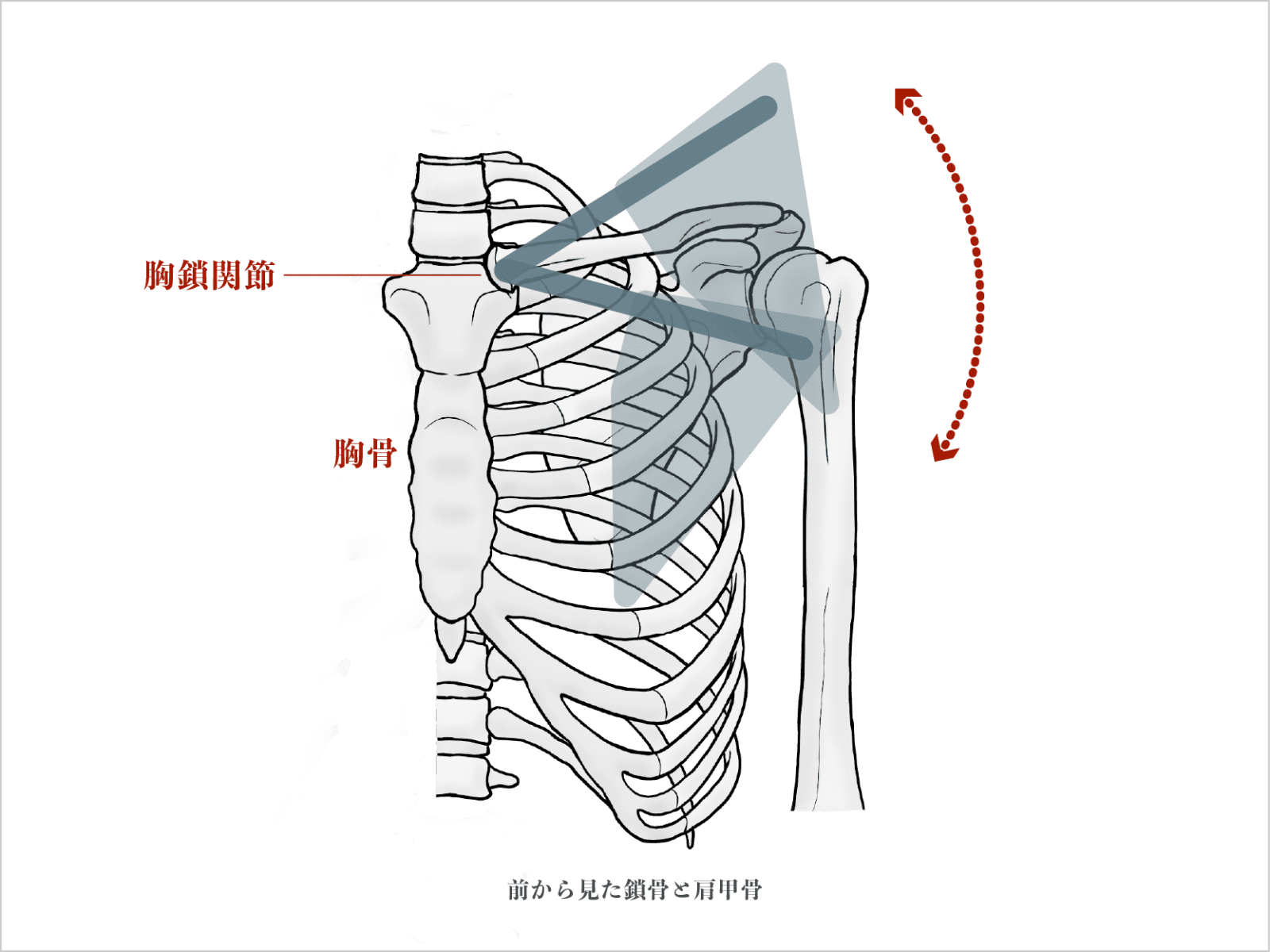

上述にもありますが、肩甲骨は胴体と直接、関節を成しているわけではありません。腕あるいは肩と呼ばれる部分は鎖骨から始まります。胸骨と鎖骨のつなぎ目である胸鎖関節が腕全体と胴体をつなげている唯一の関節です。その胸鎖関節から鎖骨、肩甲骨、上腕骨(腕の骨)と続いて指先までつながっていきます。

これを踏まえて、次のことを実践してみてください。

2. 肩甲骨を上下に動かす→胸鎖関節から円を描くイメージ

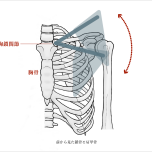

肩甲骨を上げ下げするときは、胸鎖関節を円の中心に見立て、肩甲骨で円を描くつもりで動かします。

3. 肩甲骨を前後に動かす→肋骨の周りを回るイメージ

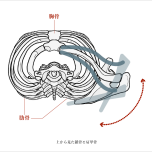

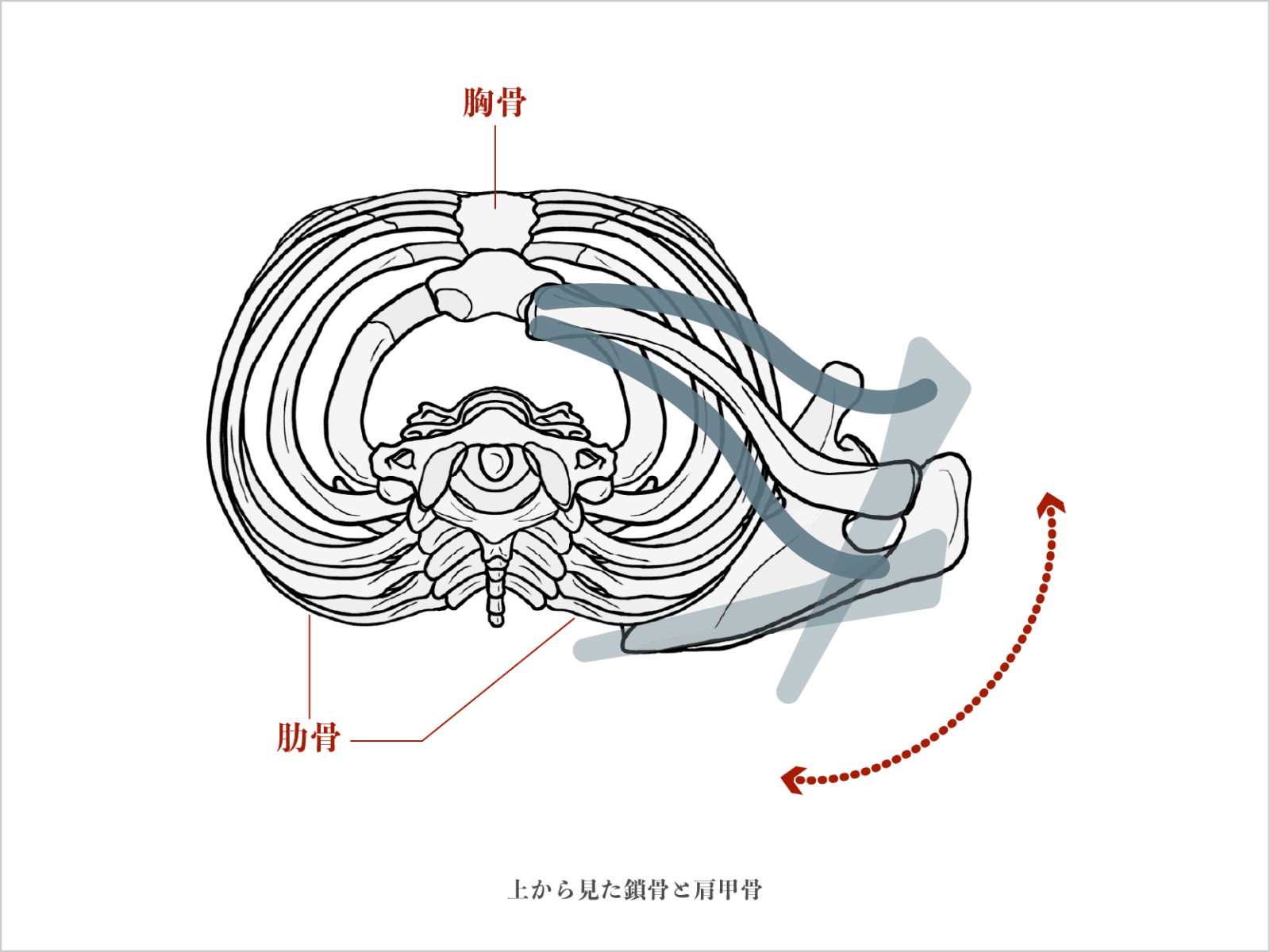

肩甲骨を前に押し出したり、背中に寄せたりする前後の動きでは、周回する惑星のように、肩甲骨が肋骨の周りを回っていると思いましょう。肩甲骨の周回に伴って、鎖骨の先も前に後ろに動いています。

このように肩甲骨の動きの軌道とそれに伴う鎖骨の連動までをイメージに加えることで、肩甲骨の自由度はかなり変わることでしょう。

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く