【股関節に詰まり感がある…】スムーズにしゃがめる!股関節の本来の可動性を活かせる思考術

私たちの体は習慣による惰性的な動作によって、様々な負担がかかっています。このシリーズでは、習慣に任せた動作によって起こる余計な力みが動作にどう影響するのかを探求しているアレクサンダーテクニークの実践者が、体の不調や動作の違和感などについて解剖学的な視点を交えて考察し、思考から習慣的な動作を変える方法を提案します。50回目のテーマは「股関節の詰まり」です。

股関節は負荷がかかりやすい関節

しゃがむときなど、股関節を大きく使うような動作をしたときに、痛みとはいかないまでも詰まるような違和感を感じるというのは多くの人が経験していると思います。

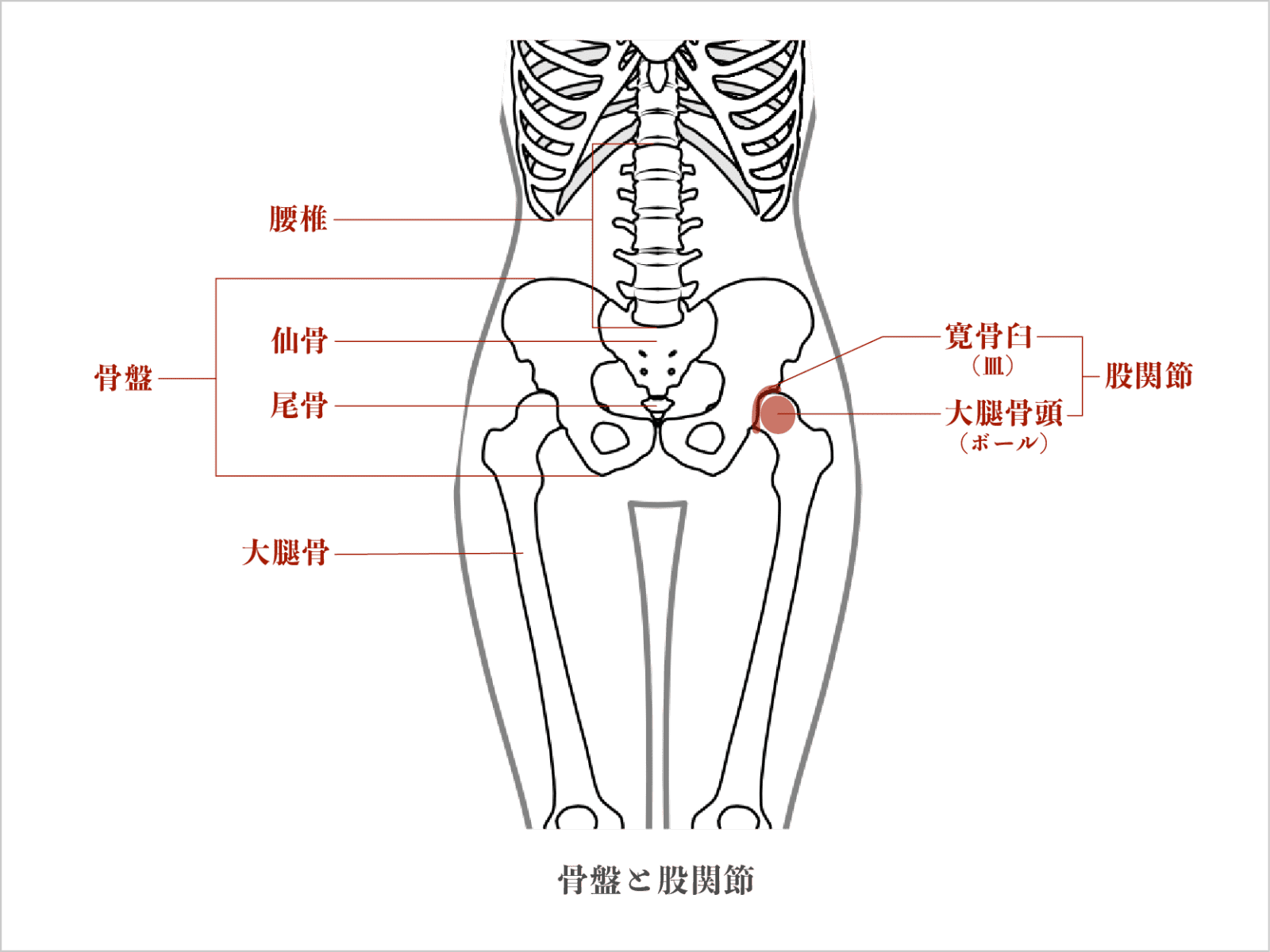

股関節は球関節と呼ばれ、寛骨臼という皿と大腿骨頭というボールを組み合わせたような形状をしています。皿の上でボールが転がるように動くため、股関節では曲げ伸ばしのほか、脚を開いたり閉じたり、あるいは内や外に捻ったりと、様々な方向に動かすことができます。また体の中で最も大きな関節であるが故に、上記のような多彩な動きを通して、脚だけではなく全身のサポートをすることもあり、その分負担も大きくなってしまいがちです。

どのようにして股関節に負荷がかかるのか?

そもそも股関節にかかる負荷はどこから始まるのでしょう?

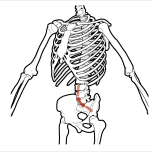

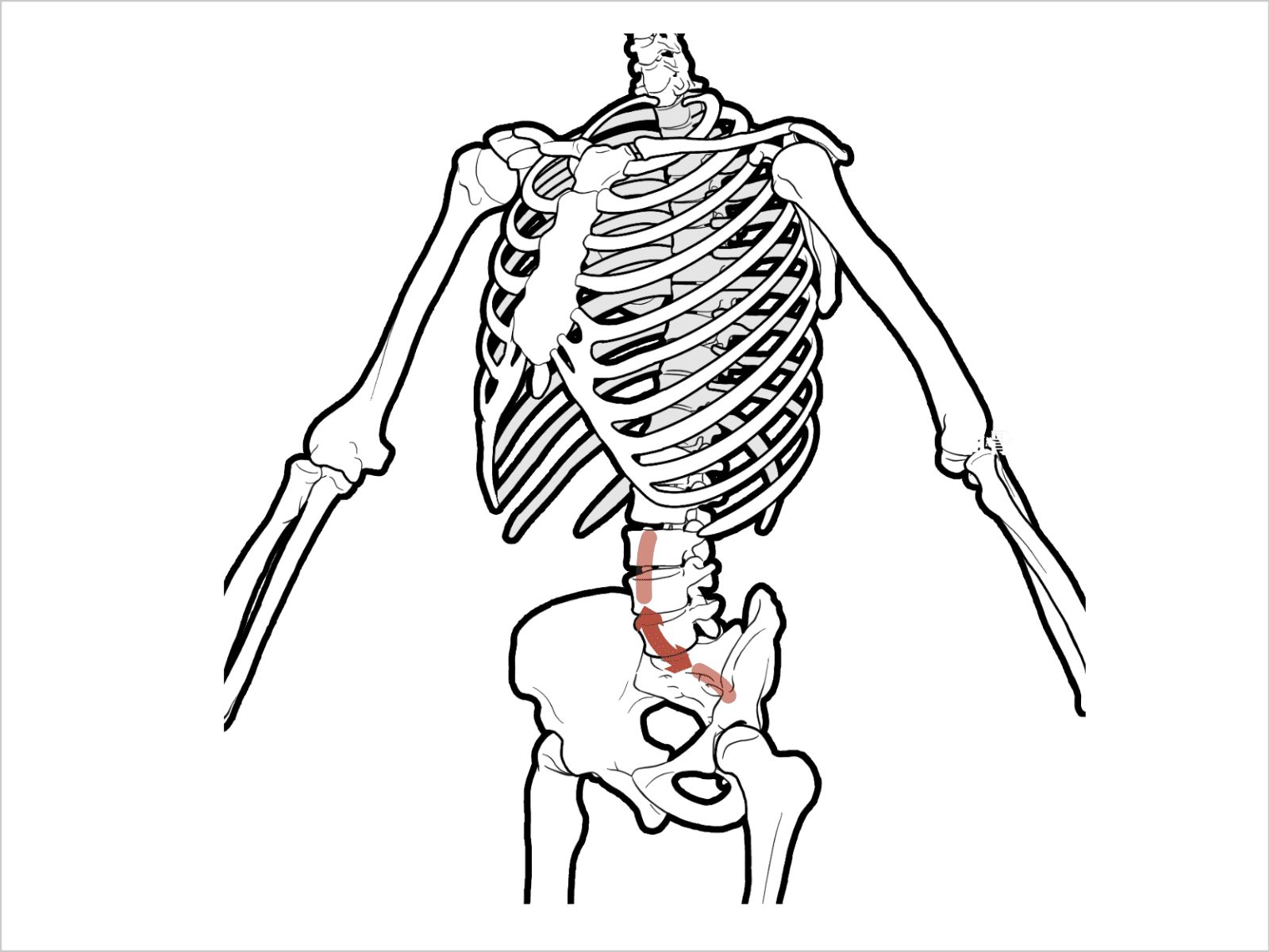

どんな体勢であったとしても、私たちは無意識に頭で脊椎を押し下げ、首・背中・腰・お腹を必要以上に力ませているものです。脊椎の一番下の骨である仙骨・尾骨は股関節がある骨盤の一部でもあるため、脊椎の上から順にかかってきた圧は必然的に股関節に集中します。

また、このように上半身が必要以上に力んでいる状態で脚を動かそうとすると、脚を股関節に向けて引き込むような使い方をしてしまいます。これは上半身の筋肉と下半身の筋肉が連動しているせいです。つまり、上半身の力みは下半身の使い方にも影響を及ぼし、その結果、股関節では各所から寄せられる負荷を請け負ってしまうのだと考えられます。

股関節をスムーズに動かすための脊椎の考え方

そこで股関節自体を動かすよりも体を支えている脊椎にフォーカスすることで、股関節本来の可動域が使えるようにしましょう。

1. 第5腰椎の形状を確認する

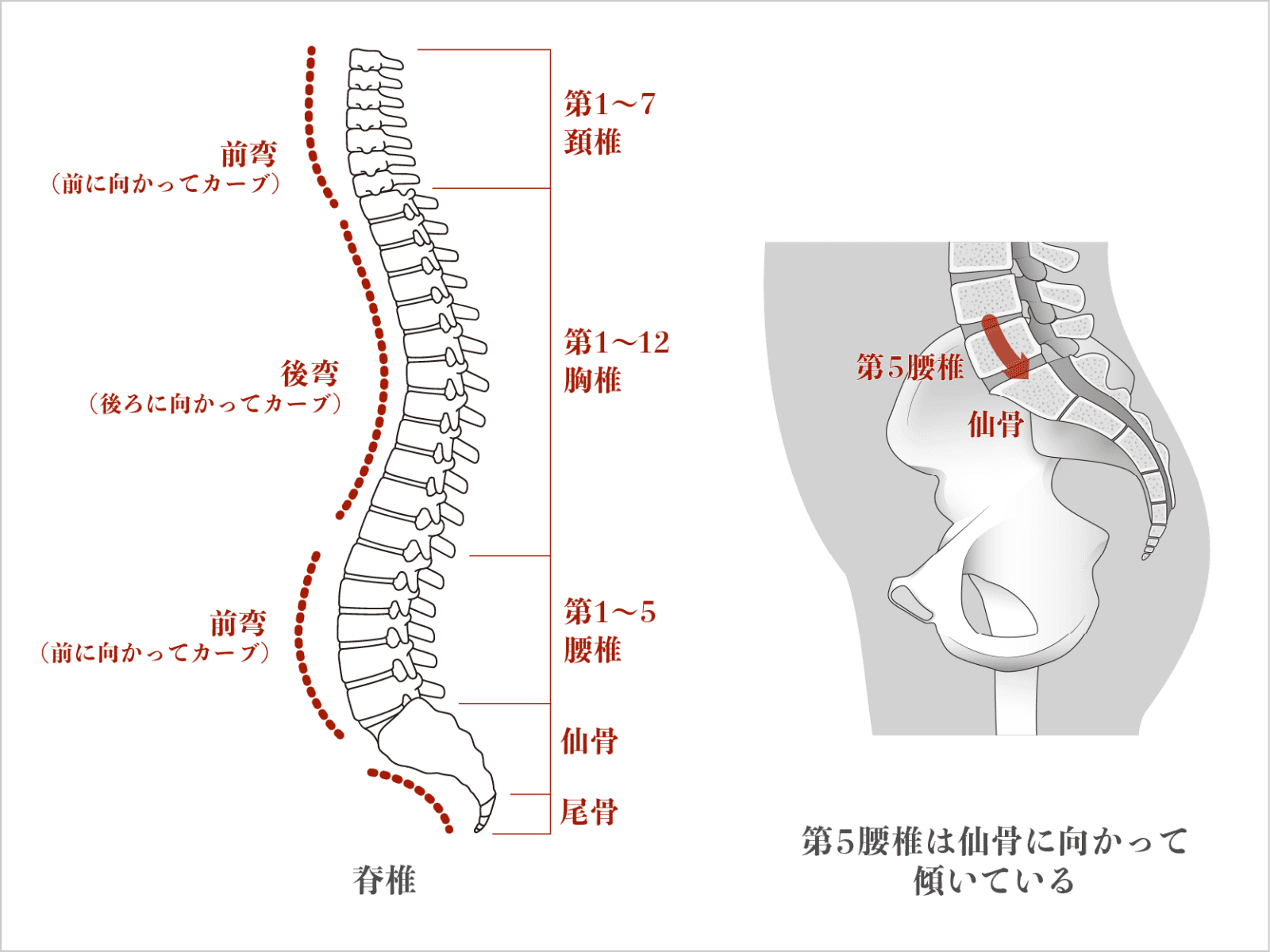

脊椎は下記のイラストの通り、頚椎(第1〜7)・胸椎(第1〜12)・腰椎(第1〜5)・仙骨・尾骨で構成されています。これらの骨が前に向かってカーブしたり(前弯)、後ろに向かってカーブしたり(後弯)することで直立してもバランスが保てる仕組みになっています。その中でも注目してほしいのは、骨盤のすぐ上にある第5腰椎です。

第5腰椎は第1〜4腰椎の前弯と仙骨・尾骨の後弯を結ぶ骨で、仙骨に向かって後ろに傾いた形をしているのが特徴です。この傾きが姿勢を支えてくれると思うと、それだけで上半身が楽になりませんか?

2. 第5腰椎の傾きを思いながらしゃがむ

1を踏まえて、「骨盤のすぐ上にある第5腰椎は仙骨に向かって傾いている。そしてその傾きがあるから、胴体を支え、骨盤を自由に動かしてくれる」と思いながらしゃがんだり立ったりしてみてください。

第5腰椎がその他の脊椎を引き連れ、胴体をスムーズに動かしてくれます。脊椎ののスムーズな動きに伴って、股関節の可動域も広がることでしょう。

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く