どうしても分かり合えない「痛み」という孤独から抜け出すために|言語化することの重要性を考える。

エコーチェンバー現象や排外主義の台頭により、視野狭窄になりがちな今、広い視野で世界を見るにはーー。フェミニズムやジェンダーについて取材してきた原宿なつきさんが、今気になる本と共に注目するキーワードをピックアップし紐解いていく。

一緒にいて楽しくて、お腹が痛くなるほど笑い合える友人のはずなのに、会うのが苦痛になった友人がいる。

彼は会うたびに「お腹が痛くて」「頭痛がひどくて」と延々と体調不良を訴えてくる。LINEでも事細かに症状を報告してくるので、最初は心配して「大丈夫?」と返したり電話をかけたりしていたが、それが毎回となると正直うんざりして、「また始まった」と思いながら冷めた目でスマホ画面を眺めては、「距離を置こうかな」と考えるまでになった。

「痛みの訴え」を聞くのが辛い理由

そんな時、文学紹介者で文筆家の頭木弘樹さん著『痛いところから見えるもの』(文藝春秋)を手に取った。

ページをめくって、最初に突き刺さったのは「痛みは人を孤絶させる壁」という言葉だった。

著者は20代から潰瘍性大腸炎に苦しみ、人生の大半を痛みと共に過ごしてきた。本書では、自身の壮絶な体験と、古今東西の文学作品を通じて、「痛み」とは何か、なぜ痛みは人に伝わりにくいのかが、詳細に記載されている。

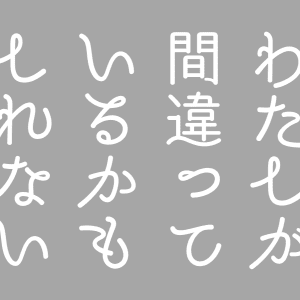

読み進めるうちに、ある言葉が目に留まった。

「苦痛に苦しむ人間を周囲が嫌がるのは、やはり恐ろしいからだ」「明日は我が身かもしれない」と心のどこかに不安を潜ませているからこそ、嫌悪するのだ、差別するのだ。自分はそっち側でないんだと、自分自身にも言い聞かせるために――。

この指摘は鋭い。

私が友人を避けたくなったのは、単純に、ネガティブな話を聞き続けることに疲れたから、というのが大きい。友人の訴えには、仕事の愚痴を延々と聞かされた時と同じような辛さを感じていた。何を言っても解決しないし、こちらにできることもない。ただ「大変だね」と返すしかない無力感。気の利いた言葉も見つからず、でも無視するわけにもいかず、ただエネルギーを吸い取られ、こちらの気分まで沈んでいく。

それに加えて、著者が指摘するように、いつか自分が体験するかもしれない「痛み」や「病気」を恐怖し、直視したくなかった、というのも大きいだろう。

分かり合えない「痛み」という孤独から抜け出すために、言語化する

痛みの話は、上記の理由で忌避されやすい。それゆえ、ますます「痛みは人を孤絶させる壁」になってしまう。そういった痛みによる孤独から逃れるため、人は言葉を紡ぐのかもしれない。

しかし、実際、自分が感じた痛みを、言葉にして伝えるのは、とてもハードルが高い。著者も、痛みとは主観的な体験であり、他者と共有することができない、と述べている。どんなに詳しく説明したところで、痛くない人、その痛みを体験したことがない人に、本当の意味では伝わることがない。

例えば、出産の痛みは鼻からスイカを出すようなもの、という比喩がある。壮絶な痛みであることはイメージできるのだが、鼻からスイカを出したことも、出産をしたこともない人にとっては、「なんかすごそう」というだけで、当事者が感じた痛みを理解することはできないだろう。それでも、「鼻からスイカ」的な比喩が生まれたのは、痛みを感じた人が、誰にも理解されない痛みの中で、それでも誰かに伝えたい、と願ったからに違いない。

実は私は今、手術を控えている。きっと私も、術後の痛みを言語化したくなるだろう。麻酔が切れて痛みが襲ってきたとき、その痛みを誰かに伝えたくなるはずだ。もしかしたら、手術痕の写真を撮って友人に送りたくなるかもしれない。「こんなに痛いんだよ」「こんなことになったんだよ」と。

それは、痛みという、誰にも完全には分かち合えない孤独から、少しでも逃れたいからだ。誰かに届けることで、この痛みが「私だけのもの」ではなくなるような気がするから。そう思うと、友人があれほど事細かに症状を訴えてきた理由が、ようやく腑に落ちた。

著者は「痛みに耐えることで得られるものがある」という物語が繰り返されることに憤りを感じる、とも述べている。また、「痛みによってたしかに得られるものはあるが、何も得られなかったとしても、痛くないほうがいい」と言い切っている。痛みは美談ではない。身も蓋もないが、痛みとは、ただただ辛いものなのだ。そしてそれを聞く側もまた、辛い。でも、痛みを抱える人にとって、「こんなに痛いんだよ」と伝えられる人の存在は、痛みという孤独からの、唯一の命綱になり得るのかもしれない。

痛みについて語ること・聞くこと・書くこと・読むことの効用

痛みは見えない。そして痛みを抱える人の話を聞き続けることは、確かに辛い。でも、私たちは誰もが、いつか痛む側になる。その時、誰かが耳を傾けてくれることの尊さを、今なら想像できる。

著者は本書において、痛みと文学との関わりにも触れている。曰く、偉大な作家たちには必ず、言語に対する絶望、不信がある。言語で全てを表現できることはないという確信がある。言葉で現実の全てが捉えられていないことに気づくからこそ、創作に向かい、言葉からはみ出した現実を何とか言葉によって表現しようとすることになる。表現しきれないことを何とか表現しようと「自己の全存在をかける」ことこそ、文学者だ、と著者は言う。

個人が感じる痛みも、表現しきれない。それゆえ、文学的表現と相性がいい。自身が感じる痛みについて書いたり、他人の痛みにまつわる記述を読んだりすることもまた、痛みという孤独を慰撫する一助となりうる。

痛みについて、語ったり、聞いたり、書いたり読んだりすること……それは、痛みという孤独を和らげる、ささやかな抵抗の一形態なのだろう。

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く