「最近、野菜食べてないわ…」野菜を食べないデメリットと摂取量を増やす方法を管理栄養士が解説

日本人の野菜摂取量は年々減少しており、厚生労働省が目標とする350gには届いていないのが現状です。なんとなく「野菜を食べないといけない」と思っていても、実際には十分に摂れていない人が多いのではないでしょうか。この記事では、野菜不足がもたらす健康リスクを解説し、今日からできる野菜の摂取量を増やすコツを管理栄養士が紹介します。

あなたは足りていますか?野菜の摂取量をチェック

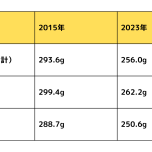

近年、日本人の野菜摂取量が減少しています。厚生労働省による「国民健康・栄養調査」の結果をもとに、20歳以上の1日あたりの平均摂取量を2015年と2023年で比較してみましょう。

厚生労働省の「健康日本21」では、成人の野菜摂取目標量を1日350g以上としています。しかし、この目標量に届かないどころか、年々減少しているのが現状です。

年齢別に見ると若い人の野菜摂取量が少ない傾向にあり、20歳代の女性では平均211.8gと、成人で最も低い数値となっています。

野菜の摂取目標量350gは、生野菜で両手に3杯分、加熱調理した場合は小鉢や小皿5つ分(1つあたり野菜約70g)に相当します。これを目安にして、自分の野菜摂取量を確認しましょう。

野菜不足による健康への影響は?

野菜の摂取量が不足すると、健康に次のような影響が現れる可能性があります。

・腸内環境の悪化

・体の老化

・免疫機能の低下

・生活習慣病のリスク増加

・がんの発症リスク増加

野菜に含まれる食物繊維は、善玉菌のエサになったり排便を促したりと、腸内環境の改善に欠かせない成分です。食物繊維が不足すると腸内環境が悪化し、下痢や便秘がちになるでしょう。

体の老化や免疫機能の低下、生活習慣病、がんの発症に関わる要因のひとつは、活性酸素にあると考えられています。

活性酸素とは、呼吸により取り込まれた酸素の一部が変化したものです。紫外線やストレス、過度な運動などにより体内に増加した活性酸素は、細胞のたんぱく質や脂質を酸化させて体にダメージを与えます。

この活性酸素に対抗するのが、抗酸化物質です。ビタミンA、ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノール、カロテノイドなどがあり、野菜に多く含まれています。

そのため、野菜の摂取量が不足すると活性酸素の働きを抑えきれず、健康を損なうリスクが高まると考えられます。

さらに、野菜に含まれるカリウムは余分な塩分を排出し、高血圧の予防・改善に役立つミネラルです。食物繊維はコレステロールの排出を助けたり、糖質の吸収を遅らせたりすることで、脂質異常症や糖尿病の予防・改善に効果が期待できます。

したがって、野菜が不足すると、これらの生活習慣病にかかりやすくなるおそれもあります。

今日からできる!野菜の摂取量を増やすコツ

「野菜、あまり食べていないかも」と感じる人は、日々の食事を少しずつ見直してみませんか?

外食が多くて野菜を摂る機会が少ない人は、小さめのサラダや小鉢のおかずを1品追加しましょう。

また、とんかつに添えられたキャベツの千切りや刺身のつまなど、付け合わせの野菜を残さず食べることも野菜の摂取量アップにつながります。

コンビニをよく利用する人も、サラダや野菜の惣菜をプラスするのがおすすめです。菓子パンの代わりに野菜入りのサンドイッチを選ぶ、野菜のおかずが多い幕内弁当を選ぶといった方法もあります。

価格の高騰により野菜が買いにくい人は、値段が比較的安定しているカット野菜や冷凍野菜を活用しましょう。これらの野菜は、すぐに調理に使えることもメリットです。

調理が面倒な人は、カット済みの食材が入ったミールキットを使うのも方法のひとつです。

忙しくてきちんと食事を摂る時間がない人は、野菜ジュースを活用する方法があります。ただし、ジュースに加工されることで食物繊維やビタミンCは減少します。塩分や糖質が加えられていない、できるかぎり野菜だけで作られているジュースを選びましょう。

このように、ちょっとした意識と工夫で野菜の摂取量は増やせます。健やかな体を維持するために、まずは1日1品、野菜をプラスすることから始めましょう。

【参考文献】

保健指導リソースガイド「過去最少の野菜不足でも『改善するつもりはない』睡眠不足も慢性的―令和5年『国民健康・栄養調査』より」

厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」

一般社団法人ファイブ・ア・デイ協会「1日5皿分以上(350g)の野菜と200gの果物」

厚生労働省 健康日本21アクション支援システム「抗酸化ビタミン」

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く