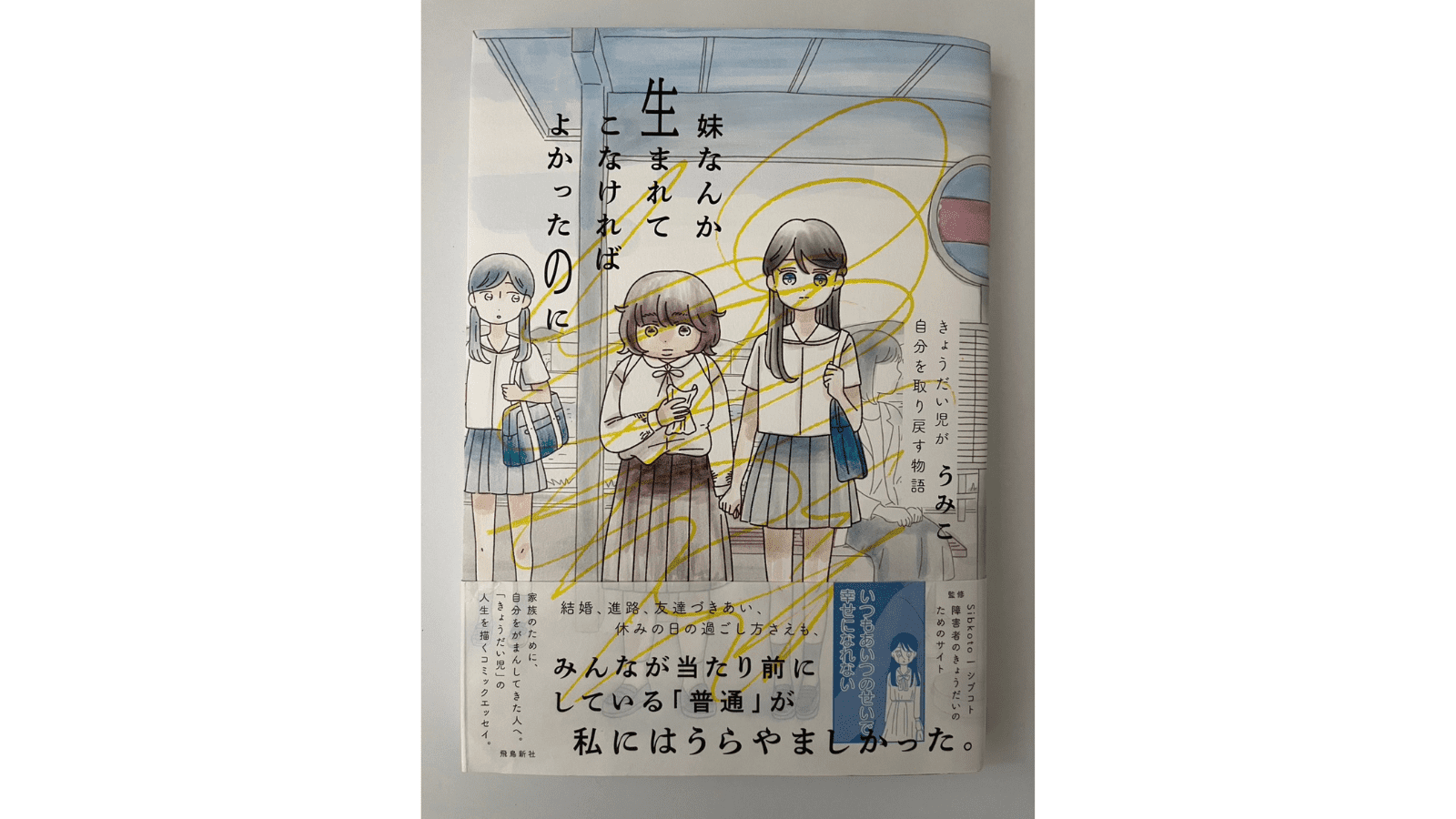

漫画『妹なんか生まれてこなければよかったのに』をきょうだい児当事者がレビュー

きょうだい児とは、障がいのある兄弟姉妹がいる子ども・人のこと。障がい児とともに育つ中で、様々な経験をします。「思いやりを持てるようになった」などの語りがある一方で、親とともにケア役割を担ったり、兄弟姉妹のために我慢をしたり、兄弟姉妹の障がいを理由に結婚が破談になったりと、生涯にわたって影響を受けることも珍しくありません。『妹なんか生まれてこなければよかったのに きょうだい児が自分を取り戻す物語』(飛鳥新社)は、社会福祉士の資格を持つ作者が、当事者への取材をもとに作ったセミフィクション作品です。ここでは、重度知的障がいを伴う自閉症の弟がいるきょうだい児当事者が、本作のレビューを執筆しました。

まず「妹なんか生まれてこなければよかったのに」というタイトルに衝撃を受けた方もいらっしゃると思います。

本作は障がい者の存在を否定したり、差別を助長したりすることを意図したものではありません。障がいのある兄弟姉妹とともに育てられてきたきょうだい児が、どんな経験をしてどんな思いを抱えているのか。

「妹なんか生まれてこなければよかったのに」という言葉が出てきてしまうほど追い詰められる背景とは、社会にどんな課題があるのか……そういったことを描いた作品だと感じます。

「きょうだい児」としての幼少期の経験

主人公は、松下透子(27歳)。2歳下の重度知的障がいの妹がいるきょうだい児です。

桃乃は文章として言葉をなめらかに話すことは難しく、食事やお風呂、トイレなど、生活の全般に介助が必要です。

序盤では、共に暮らす中できょうだい児が様々な影響を受けることが描かれています。

たとえば、透子が友達に誘われて遊びに行くところ、母親から桃乃も連れていくよう言われましたが、桃乃はシールをぐちゃぐちゃにしてしまうので、桃乃の姿を見ると、友達は帰ってしまいました。

また、桃乃は気に入らないことがあると、外であっても大声を出して暴れたり、壁に頭を打ちつけたりすることもあって、周囲の人たちにジロジロと見られて恥ずかしい思いをすることも。

桃乃は紙にこだわりがあって、紙を見ると破いてしまいます。ある日、透子の教科書が破られてしまったため、「ダメ!」ととりあげると、桃乃は泣き出しました。教科書はランドセルにしまっておいたのですが、母親には「桃乃の手が届くところに置くのが悪い」と言われてしまいました。

友人関係の制限、社会の冷たい視線、理不尽な自己責任論など、このあたりはきょうだい児同士でよく語られる経験です。

特に「気をつけないあなたが悪い」と何度も言われた経験は、私自身、大人になってからも影響を受け続けました。きょうだい児としての経験が全ての原因とは言いませんが、自分が悪いことでなくても「自衛が足りなかった」と自分を責めてしまう思考の癖がついていました。

ただ、弟は一度「やめて」と言っても理解できないことも多く、何度も丁寧に伝える必要があります。昔でも今でも親(特に母親)の負担は大きく、余裕のない中で、障がいのない私に我慢してもらう方がスムーズに回ったのでしょう。単純に「親がひどい」と言って終わらない話なのが、難しさだと思います。

家族だけで支えることの限界

透子が12歳のあるとき、透子が桃乃を公園に連れていったところ、知らない男の子たちに桃乃がからかわれ、パニックに。男の子が石を投げつけ、透子は怪我をしてしまいました。

帰宅後、事態を知った母親は泣きながら「ごめんね」と。母親が泣いていた姿は、透子にとって衝撃的でした。そして「母親を守らなければ」という使命感が芽生え、家事や桃乃の世話を自ら引き受けるようになっていきます。その後、母親がパートを始めるに伴い、桃乃の入浴介助を週3回任されるようにもなりました。

中学で吹奏楽部に入った透子は、吹奏楽の名門の高校への進学を希望していましたが、母親には別の高校を勧められます。母親が桃乃のお迎えに行けないときに、代わりに透子に行ってもらいたかったからです。

母親が桃乃の世話で大変なのはわかっている。母親の負担を増やしたくない。透子は自分の感情を押しつぶし、母親が希望する高校を目指すことに決めます。

ずっと「いいお姉ちゃん」をしてきた透子ですが、高校生になると「普通」の家庭との違いや

、自分が桃乃の世話をしている時間に、みんなは勉強や好きなことをしていると知り始め、「桃乃と離れたい」という気持ちが湧き上がってきます。そして、大学は県外に進学し、初めて実家から離れて生活をすることに。

印象に残ったのは、透子が県外の大学への進学を希望してから、両親が喧嘩をしているシーンです。母親がパートに出たのは経済的な理由ではなく、母親自身の希望だと判明しました。当然、母親だって介助から離れたいときもありますし、自分のキャリアもあります。

父親は長時間通勤かつ仕事が忙しいとはいえ、桃乃への関心が薄いことが描かれています。母親にとって桃乃のことは、父親である夫よりも、透子の方が頼りやすかったのではないでしょうか。片方の親にとって、パートナーが頼りにくいと、きょうだい児の負担が重くなることは、本作から想像できる傾向だと思います。

今の社会では「障がい者の介助・世話は家族で担う」が前提になっていると思います。この構造が変わらない限り、親の負担ときょうだい児の負担はトレードオフ(どちらかを優先するともう片方が犠牲になってしまう)になってしまいます。社会で障がい者を支える仕組みが欠かせないことを描いているシーンだと感じました。

「自分ごと」として考えるきっかけに

透子には大学時代から付き合い始めた、洸平というパートナーがいました。桃乃のことをなかなか話せずにいましたが、27歳でプロポーズされ、打ち明けることに。洸平は「遺伝しないなら気にしない」とのことで、そのまま話は進みます。

双方の両親と顔合わせが行われますが、洸平は「子どもに遺伝するわけじゃないし」と自分の両親に桃乃のことを説明していませんでした。ところが洸平の母親は桃乃のことを調べていて、桃乃の障がいを理由に結婚に反対します。

もちろん、きょうだい児全員が、結婚に反対されるわけではないものの、パートナーの親族から反対されるといった経験談は決して少なくはありません。

その後も、母親が倒れて入院し「親亡き後」が見えてくるエピソードもあります。父親は桃乃のことをよくわかってなく、母親は退院後もリハビリが必要で、以前のように桃乃の介助ができず、透子が関わらざるをえなくなってしまいます。そしてだんだんと透子の手伝いが「当たり前」になっていく様子も描かれています。

透子はきょうだい児の仲間と出会い、「家族だからといって自分を犠牲にしなくていい」という考え方にも触れます。

その考え方には同意しますが、透子の力を借りないと家庭が回らなくなっている現実があり、親が障がいのある兄弟姉妹のことを見れなくなったときに誰かが世話をしてくれないならば、きょうだい児は自分の生活を犠牲にするか、家族を「捨てる」かという究極の二択を迫られてしまう傾向にあるのです。

本作の監修者である「Sibkoto|シブコト障害者のきょうだいのためのサイト」のみなさんのメッセージを一部ご紹介します。

「障害のある兄弟姉妹とともに人生を歩みたいと思うのも、別々の人生を歩みたいと思うのも、そのどちらも正しい」

「きょうだい児」という点で共通点があって、似たような経験をしていても、障がいの特性や親子関係、周りの環境など、一人ひとり違います。色々な要素から影響を受けて、「今の自分」があるのではないでしょうか。だからこそ「間違っている選択」などないのだと思います。

物語は最終的にハッピーエンドになるものの、福祉につながることを望んでいてもつながれないケースもあることや、福祉につながったからといって困難がなくなるわけではないこと、「きょうだい児である」ということの影響が続く現実が描かれています。

繰り返しになりますが「障がい者の介助・世話は家族で担う」という仕組みには無理があると思います。今、身近に障がい者のいない人でも、病気や事故などがきっかけで障がいが身近なものになる可能性もあります。

そうやって想像をしたときに、どういう社会だったらいいと思うか。「自分ごと」として考える人が増えたら……と願っています。本作は、そうした議論のきっかけとなる重要な一冊だと思います。

※メディアとしての表記ルールの都合上、固有名詞・引用を除き「障がい」と記しております。

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く