「聴覚障がい者」への思い込みが変わる漫画『僕らには僕らの言葉がある』作者が語る、無意識の偏見

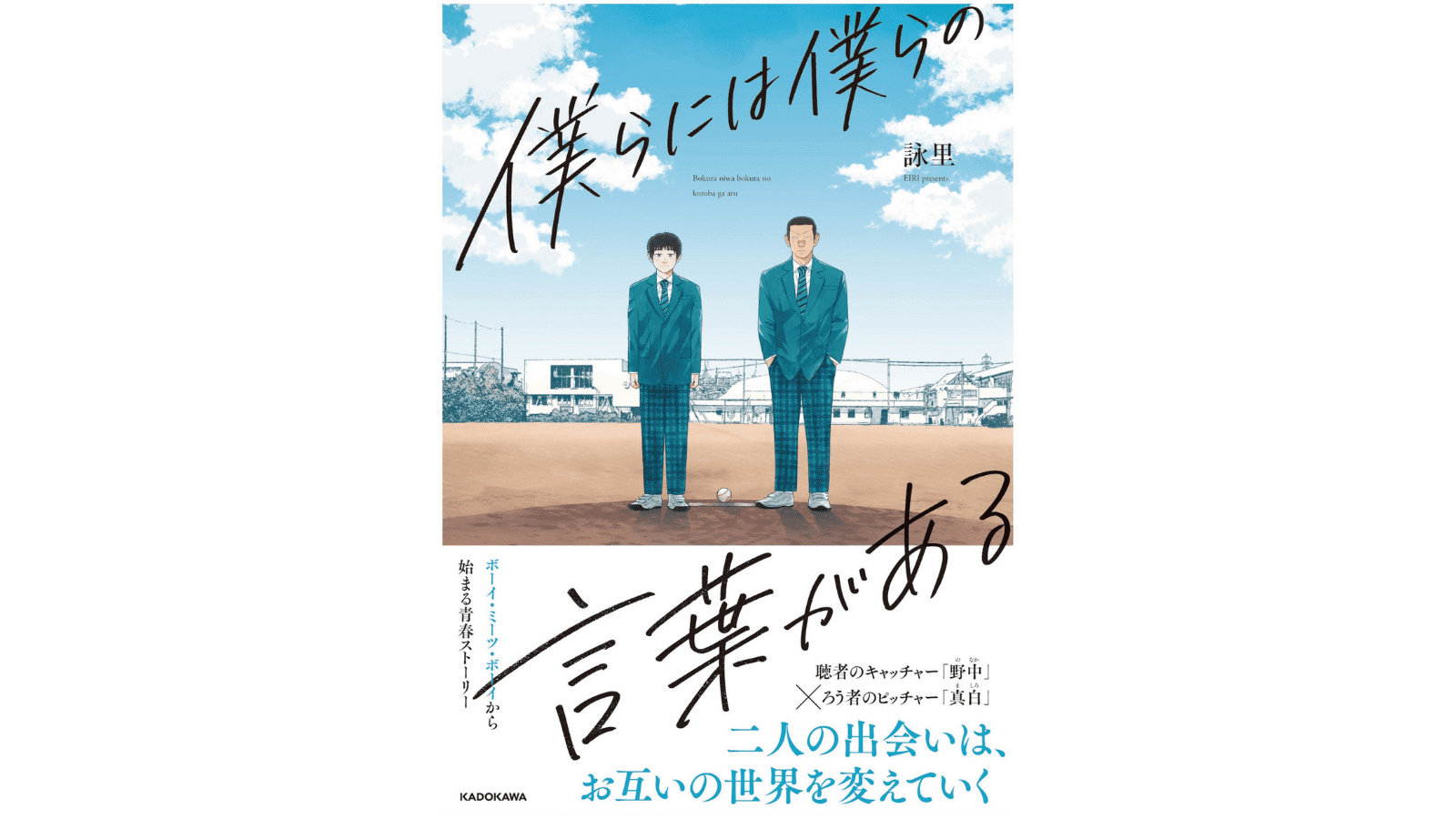

聴覚障がい者にどのようなイメージを持っていますか。『僕らには僕らの言葉がある』(KADOKAWA)は、初の「インテグレーション生」として一般高校に入学したろう者の真白と、聴者のキャッチャー野中の感情が丁寧に描かれている漫画です。聴こえる人たちの思い込みや偏見も描かれていて、読んでいてはっとさせられます。作者の詠里さんに作品を描く中での思いや、世間の「聴覚障がい者」へのイメージについてなどお話を伺いました。

手話が完璧でなくてもコミュニケーションは取れる

——「聴こえない高校球児と彼らを取り巻く聴こえる人々」というテーマにたどり着くまでの経緯を教えていただけますか。

今まで「野球をしている人」を描いてきて、その関連で題材を探していたところ、8年ほど前にNHKで放送されていた、ろうの高校球児が一般の高校の野球部に入って活動している姿を追いかけたドキュメンタリーを偶然見ました。

それ以前から『熱闘甲子園』(※夏の甲子園のダイジェスト・ドキュメンタリー番組)でろうの高校球児がインテグレーション(障がいのある生徒が各種特別支援学校ではなく、通常教育の学校で一般の生徒と共に学ぶこと)した様子が放送されていたことを後に知ったのですが、当時はろうの高校球児の存在を知らなくて。

「聴こえない人は手話を使う」というイメージを持っていたものの、一般の学校の子たちは手話を使えないでしょうし、どうやってコミュニケーションを取るのか不思議に思っていました。最初は筆談を使っていたのですが、運動部だと両手が塞がることも多いので限界があるんですね。

そこで聴こえない高校球児の子が指文字を教えている様子が放送されていました。フィクション作品ですと、そこから聴こえる人たちが手話を使い始めることが多いですが、ドキュメンタリーでは指文字で一旦完結していて。指文字だけでコミュニケーションを取れるようになっていたチームの姿を見たときに、全然野球漫画に出てこない姿だと強く印象に残って、題材にしたいと思ったことが制作の始まりです。

特別な能力がある、もしくは“かわいそう”に描かれやすい障がい者

——「本にしてほしい」という声を何度かいただいていた、とあとがきに書かれていますが、こうして本になるまでに葛藤や悩みがあったのでしょうか。

一つは私自身の葛藤です。私自身がろう者ではなく、家族など身近にろう者がいるわけでもないので、今までの生活で縁がなかった人間が調べたり取材したりしても、描いて大丈夫なのかなと考えていました。

でもその懸念は比較的早く払拭されて、ネットに出したものに対してろう者やご家族の方から感想をいただいたのですが、温かい言葉をいただいたと同時に、間違っているときは教えてくださったんですね。真面目に描く意思があることや、間違ったときにきちんと訂正する意思を示すならば、描いても大丈夫かもしれないと思いました。

もう一つは商業漫画の仕組みに対して壁を感じたことです。私はずっと少年漫画の媒体で描いてきました。今までの作品でも“変わった人”は登場したのですが、障がい者は出てこなかったんですね。掲載する媒体側も聴覚障がいがどういったものかよくわかってなくて、気を遣うので題材として避けられてしまうことを感じました。

その後、KADOKAWAさんとご縁があって、今回メイン読者層は女性を想定して制作したのですが、男性向け作品との違いも感じました。男性向けの媒体では、障がいのある人が障がいのない人の集団にいる理由を執拗に求められたんですよね。少年漫画において何かしら劣ったレッテルを貼られた人間は、存在理由がないと認められないんです。

——真白くんは硬式野球をやりたくて、ろう学校には硬式野球部がないからインテグレーション生として入学した、では理由にならないということでしょうか。

そうですね。最初にネームを見せたのが男性誌の編集さんだったのですが、「よくわからない」と言われてしまって。「硬式野球をやりたい」だけでは納得してもらえませんでした。

私は今まで男性誌で仕事をしてきたので、そういった空気感は当たり前にあったのですが、「特別な能力がなければ認めない」って優生思想的ですよね。でも悪気なく言ってるんです。今回も男性向けに出していたら、真白が必殺技を使えるとかになっていたと思うんですけど、それだと私の描きたい趣旨からは外れてしまう。特別な技が使えなくても、特別な理由がなくても、真白は「そこにいる」ということを描きたかったんです。

——何か秀でた能力があるとか、「障がいがあるのに成功した」というストーリーはメディアで取り上げられやすい印象はあります。

ほかにも、フィクションで障がい者が「かわいそう」に描かれすぎているとは感じます。何かつらい出来事があって、聴こえる人が手話を覚えて聴こえない人に歩み寄ったことによって感動的な話に収束するパターンは多い印象です。「かわいそう」以外の障がい者がもっと描かれることで世間のイメージも変わっていくのではないでしょうか。

一方で「かわいそう」に描かれていないと、聴こえる人たちは目を向けてくれない面もあるんですよね。作品として出すにあたって、ある程度売れる見込みが必要なので、今の現実として、商業作品として大きく展開しようと思ったら「かわいそう」な要素が求められてしまうんです。

——本作では指文字一覧が載っています。作中でも真白くんと野中くんの二人が指文字で会話していますが、手話が完璧でなくてもコミュニケーションを取れるとは考えたことがなかったです。

メディアでは「聴覚障がい者=手話」のイメージですよね。メディアの影響もあって「手話がちゃんとできなければ、聴こえない人とはコミュニケーションが取れない」という思い込みはあります。もちろん手話ができた方がいいですし、深い話をするなら必要だと思いますし、指文字は日本語を介しているので、ろう者にとっては快適な会話方法ではないことは覚えておく必要もあるとは思います。

取材や調査を行う中で、手話だけで会話をしている人は聴覚障がい者のうちのほんの一握りであることも知りました。筆談や口話も交えるなど、一人ひとり色々な手段をとっているんですよね。そういった話を知る中で、聴者の中にあるろう者のイメージと実態に乖離があることも感じました。

最初にお話ししたドキュメンタリーのように、実際に指文字で会話している人もいるので、聴こえない人が登場するフィクション作品で指文字が全然出てこないことは不思議だったのですが、漫画に関しては自分で描いてみてその理由がわかった部分はあります。指文字で表現するとコマの消費が大きく、たとえば聴者同士の会話なら1コマで済むような描写が、指文字ですと3コマも必要となるんです。そういった描き手の都合もあるのかなと思いました。

真白は野中を呼びたかったから声を出した

——真白くんと真白くんのお母さん・芙美子さんの描かれ方の違いも印象的でした。特に芙美子さんが小さい頃、補聴器を使えばわずかに聴こえる状態だったものの「聴こえなくなってしまったほうがいい」と感じていたことは考えたことがない視点で。もちろん「ありのままの姿で生きることを受容されない」という社会の側にある問題のことを忘れてはいけないものの「聴こえた方が・声で話せた方が良いだろう」という見方は聴者的なのかなと感じました。

真白が声を出すシーンも描くか迷ったんです。「声を出せたほうがいい」って聴者の価値観を押しつけられていると捉えられたら……と思って。でも手話というコミュニケーションの土台があった上で、真白が手話を使うのと同じように、声を使ってコミュニケーションを取る野中に寄り添ってみようと思って声を出そうと思うのは、発声を強要されるのとは意味が違うと思って描きました。

作中でもろう学校のことを描いたのですが、ろう者としてありのままの姿で生きることを教えるというよりは、聴覚障がいを「克服」するような指導が行われていることも少なくないです。調査の中で目にするろう学校の映像の中でも、手話に声をつけるよう指導されていて「口で話せたほうがいい」という価値観を感じました。

でも正直に言うと、口語に関しては聞き取りが難しいレベルの人も少なくないと感じます。たとえ話す訓練をさせられたとしても、それで社会に出てコミュニケーションを取るのは難しい。学校では声を出せば先生が褒めてくれるけれども、社会に出たときに壁に直面してしまうのであれば、最初から声で話す以外のコミュニケーションを教えてあげたほうがいいのでは……と考えてしまいました。

手話には日本手話と日本語対応手話があって、日本語対応手話は日本語の文法に合わせられているのですが、日本手話と日本語の文法は全く違うものなんですね。なので、日本手話に合わせて口話を行うのは聴者の感覚で例えるなら、日本語を喋りながら英語も喋らせているようなイメージでしょうか。それは不可能なので、声をつける場合は必然的に日本語対応手話になります。今、日本で完全に日本手話で教育が受けられる学校はたった1校しかありません。そこ以外は、日本語対応手話が主流のようです。

2022年7月には北海道のろう学校の児童が日本手話によって授業を受けられないことについて、教育を受ける権利を侵害されたとして北海道を提訴しています。過去のことを調べても、聴こえる人と聴こえない人とで教育の機会が本当に平等なのかというのは考えてしまうんですね。

——私自身、本作を通じて初めて知ることがたくさんありました。今までフィクション作品を通じて本当に一部分しか知ることができていなかったことも実感したのですが、今後フィクション作品に期待することはありますか。

ろう者の監督による、ろう者の監修が入った作品ならば、当事者が描きたいフィクションの中のろう者が表現できるのではないでしょうか。漫画としても、ろう者の漫画家がもっと作品にろう者を登場させるような作品が出てきたら深みが出てくると思います。私は漫画の専門学校に通っていたのですが、聴こえない人は一人もいませんでした。本当の意味で学びの機会も平等になったときに、そういった状況にも変化が出てくるのではないかと考えています。

【インタビュー後編】聴覚障がいへのイメージを問う。漫画『僕らには僕らの言葉がある』が伝えたい“普通”とは何か

【プロフィール】詠里(えいり)

兵庫県生まれ。甲子園球場を身近な野球場として育つ。2017年、硬式野球に打ち込む女子高生を描いた『フジマルッ!』でデビュー。ほかにも、草野球に突如降臨したスーパー野球女子を描く『松井さんはスーパー・ルーキー』など、主に野球をテーマにマンガを執筆。

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く