腟から血が…もしかして病気?毎年1万8千人…近年増加する子宮体がん要注意サインとは?専門医が解説

“健やかで美しい体と心”を手に入れるための最新情報を女性医療ジャーナリストの増田美加がお届けします。 更年期になっても子宮の病気のリスクは残ります。油断しないで! 更年期以降の不正出血で特に気をつけたいのは、子宮体がんと子宮内膜増殖症です。予防、早期発見するために気をつけるべきポイントを取材しました。

生理不順と不正出血の見極めが難しいのが更年期

若いころは、鶏卵大だった子宮ですが、閉経後には、うずらの卵大になり、子宮としての機能は終わります。けれども、生理はなくなっても、子宮の病気のリスクは残ります。更年期世代は、生理のリズムが揺らぎがちで、色のついたおりものや不正出血と生理との見極めが難しい時期です。更年期だと、不正出血があっても生理周期がズレただけと思いがちです。しかし更年期の特に閉経後は、子宮体がんが起こりやすい年代。不正出血は、子宮体がんの症状でもあるので注意が必要です。

「更年期世代の方で、色のついたおりものや不正出血が3週間以上続くようであれば必ず婦人科を受診してください。更年期以降の女性の出血で、見逃してはいけないのが子宮体がんです」と中込彰子先生。

わずかな不正出血や色のついたおりものでも受診を!

不正出血には、茶色や褐色のおりものも含まれます。子宮体がんの発生の多くは、女性ホルモンのエストロゲンが深くかかわっています。エストロゲンには、子宮内膜を増殖させる作用があります。もうひとつの女性ホルモンのプロゲステロン(黄体ホルモン)には、子宮内膜を安定させる作用があります。

そのため、毎月、定期的に生理があれば、子宮体がんの心配はあまりありません。しかし、卵巣の働きが低下し始め、ホルモンバランスが不安定になる更年期では、エストロゲンとプロゲステロンのバランスが悪くなり、結果として、エストロゲンの刺激のほうが強い状態が持続すると、子宮内膜が異常に厚くなる子宮内膜増殖症や子宮体がんを発症することがあります。また、脂肪細胞からも微量ながらエストロゲンが産生されますので、肥満がある方はリスクが高いと言えます。また、子宮内膜増殖症の一部は子宮体がんへ進行するので、注意が必要です。

子宮体がんで起こる自覚症状こんなサインに要注意!

子宮体がんに最も多い自覚症状は、出血です。生理ではない期間や閉経後に出血がある場合、ダラダラと数週間出血が止まらなかったり、出血したり止まったりが持続する場合は、ぜひ一度婦人科を受診しましょう。出血の程度には、おりものに血が混ざり、茶色や褐色になるだけのものもありますので、油断しないでください。進行すると、不正出血の持続、下腹部の痛み、性交時の痛み、腰痛、お腹の張り感などの症状が出ることもあります。少しでも気になる症状があるときには、ためらわずに婦人科を受診しましょう。

・不正出血

・おりものの異常

・性交痛

・下腹部痛

・腰痛

・腹部膨満感

不正出血の原因は受診しないとわからない

「子宮体がん以外の不正出血の原因には、子宮頸がん、子宮筋腫や子宮腺筋症など子宮の病気、卵巣の病気、加齢によって起こる萎縮性腟炎、妊娠、薬の副作用など、幅広くあります。脳梗塞や心筋梗塞などの治療で、血液を固まりにくくする薬を飲んでいる人にも起こり得ます」(中込先生)

また、エストロゲンの刺激と関連なく生じる子宮体がんも2割程度あります。リスクが高いのは、糖尿病の人や大腸がん・子宮体がんの血縁者が複数いる家族歴を持っている人などです。子宮体がんを発症する日本人女性は、毎年約1万8千人と年々増えています*。40歳から増加し、50歳代~60歳代がピークです。まさに更年期から、気をつけるべきがんです。

「不正出血の原因を特定するためには、診察や検査が必要です。いつもと違う出血が続くようなら、一度婦人科を受診してください」(中込先生)

子宮体がんには定期的な検診がない

子宮体がんを早期発見するための検診はどうすればいいのでしょうか?

自治体が行う「子宮がん検診」とは、「子宮頸がんの検診」です。そのときに問診で「6か月以内に ①不正出血、②月経異常、③茶色(褐色)のおりもの」の有無を聞かれます。いずれかの症状がある場合に、「子宮体がん検診」を勧められます。

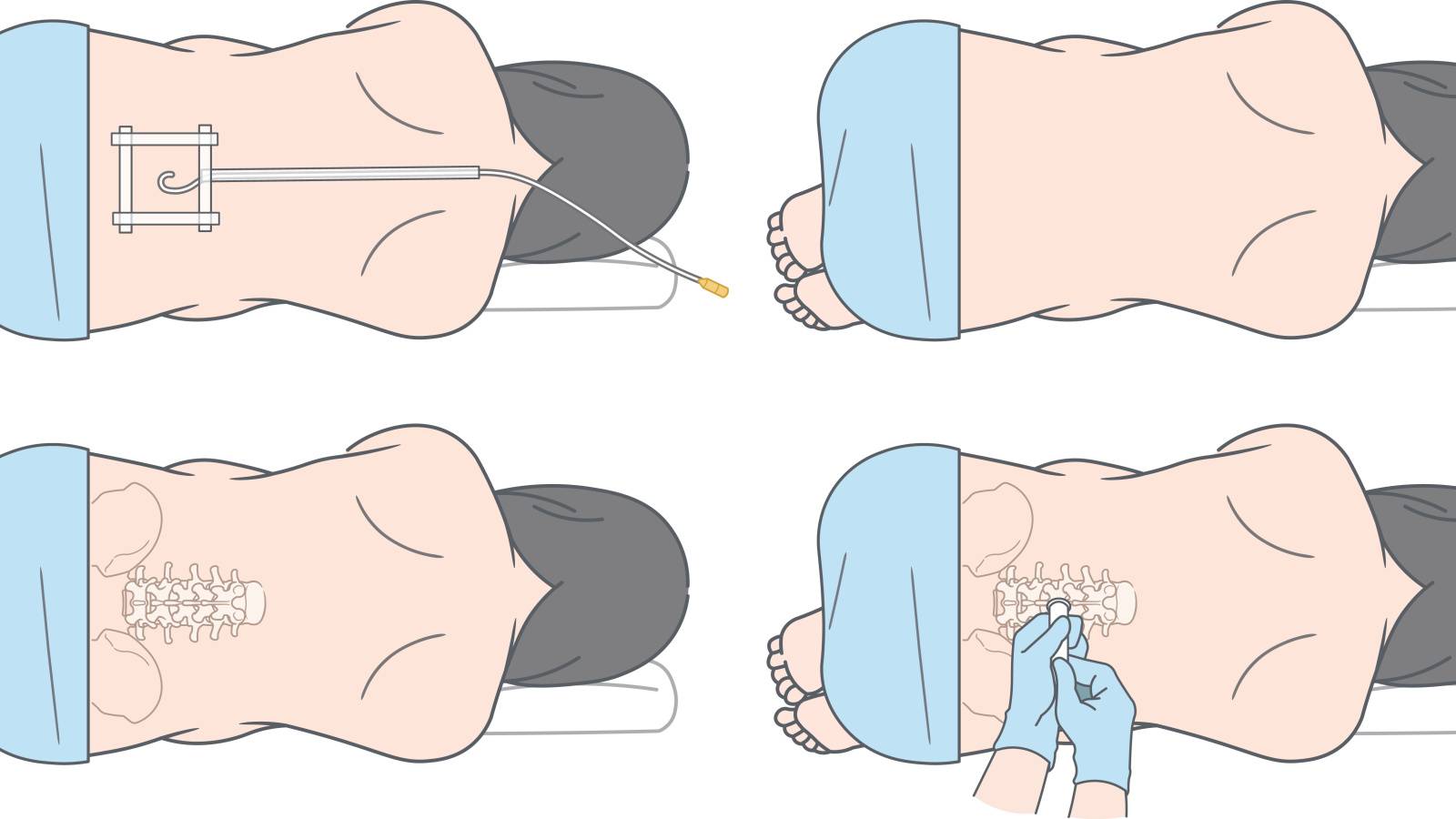

「子宮頸がんは、定期的な検診がありますが、子宮体がんにはありません。不正出血があったら、婦人科を受診して検査をすることになります。子宮体がんの検査は、経腟超音波で子宮内膜の厚さを確認の上、子宮の中に細い棒状の器具を挿入して内膜の細胞を採取する子宮内膜細胞診が一般的です」(中込先生)。

子宮頸がん検診のときに経腟超音波で診てもらうことも大事

子宮体がん検診がないということは、子宮体がんの予防や早期発見はどうしたらいいでしょうか?

「たとえば、子宮頸がん検診を婦人科で行うときに、経腟超音波で子宮と卵巣をチェックしてもらうのは大切なことだと思います。経腟超音波で、子宮内膜を診て、通常よりも厚いようなら前がん状態の子宮内膜異型増殖症の可能性があります。経腟超音波は、痛みもなく多くの情報が得られるメリットの高い検査です」(中込先生)

子宮内膜増殖症の場合は、黄体ホルモン剤で治療します。厚くなった子宮内膜がしっかり剥がれ、リセットされるので子宮体がん予防になります。また、更年期障害の治療でエストロゲンを補う際には、黄体ホルモンも一緒に投与することで子宮体がん予防になります。

「閉経すると、婦人科は終了と思う方も多いですが、閉経後、リスクが上がる子宮や卵巣の病気もあります。子宮体がんだけでなく卵巣がんも増えています。卵巣のチョコレートのう胞は、0.7%ががん化することが知られていますので、ぜひ閉経後も定期的な検診を受けましょう」と中込先生。

* 国立がん研究センターがん情報サービス2019年

お話を伺ったのは…中込彰子(なかごみあきこ)先生

山梨大学医学部産婦人科

2010年琉球大学医学部卒業後、総合診療医として長崎で勤務の後、産婦人科へ転科。7年間東京で産婦人科診療に従事後、2021年より現職。日本産科婦人科学会専門医。漢方家庭医。NPO法人女性医療ネットワーク理事。著書に『内診台がなくてもできる女性診療 外来診療からのエンパワメント』(一部執筆)ほか。

AUTHOR

- SHARE:

- X(旧twitter)

- LINE

- noteで書く